Après la libération

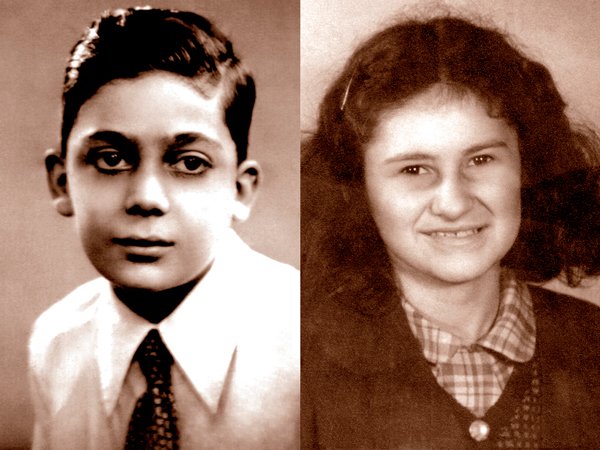

François LECOMTE : Paris est libéré

Fin août, j’apprends que Paris est libéré. Le 9 septembre 1944, une colonne de tanks, de jeeps et de camions entre au Chambon, s’y arrête. Nous étions tous dans la rue, pleurant, riant, applaudissant, embrassant ces soldats français sous les ordres du général de Lattre de Tassigny.

Ils nous distribuaient du chocolat, une tablette épaisse, énorme. Que c’était bon ! (p. 323)

François LECOMTE, Jamais je n’aurai quatorze ans, Editions Le Manuscrit / Fondation pour la mémoire de la Shoah, 2005

Otto FISCHL : Une nouvelle vie

12 septembre 1944 – Une nouvelle vie commence pour nous, une vie libre, oui, nous sommes libres après plus de deux ans de captivité, et quelle captivité ! Chaque jour se demander avec angoisse si rien n’arrivera, chaque fois si quelqu’un nous a vus se demander ce qu’il pense et toujours ce danger d’une dénonciation, dénonciation qui aura causé la mort de 14 personnes. Si je réfléchis que pendant deux ans nous fûmes cachés et que rien ne nous est arrivé, c’est presque miraculeux. Il faut songer que plusieurs fois des personnes nous ont vus et qu’il aurait suffi de quelques paroles pour que tout le village le sût. On dira : personne ne savait qui vous étiez, d’accord, mais la porte toujours fermée, les bruits qui couraient dans le village, etc., on voit que c’est un vrai miracle, ou presque.

Maintenant, je suis libre, je peux sortir à toute heure, faire ce que je veux, tout le monde peut me voir, en un mot, je suis libre. (p. 259)

Otto FISCHL, Mon journal, 19 octobre 1943-15 mars 1945, Editions Le Manuscrit / Fondation pour la mémoire de la Shoah, 2009

François SZULMAN : 25 août 1944 - La libération de Paris :

Il est déjà 17 heures. Depuis une bonne demi-heure, un calme profond a remplacé les pétarades de tirs. Un jeune garçon en pantalon de golf arrive tout essoufflé. Au bout de son bras droit il tient une grenade allemande. Il nous annonce que la caserne vient de tomber avec l’aide de deux chars de la division Leclerc et que la garnison ennemie s’est rendue. Nous abandonnons notre porte cochère et nous voici place de la République.

Un canon monté sur des roues avec pneus repose là. Des hommes armés courent dans tous les sens, la place est relativement déserte, mais déjà, l’on ne sait d’où, des gens accourent de tous les côtés. Il est 18 heures. La statue de la République dressée sur son socle pointe son rameau d’oliviers vers le ciel, le bras levé. Maintenant, des milliers de personnes braillent La Marseillaise, s’étreignent et s’embrassent. (p. 106-107)

Où habiter ? : Notre petit appartement du 129 boulevard de la Villette a été loué après avoir été vidé de son contenu par les Allemands. Nous nous rendons chez le juge de paix afin de déposer une demande de récupération de notre logement spolié. Un jugement est rendu en notre faveur, nous récupérons notre logement après expulsion du locataire en place, courant octobre 1944. (p. 116)

Retour à l’école : En octobre 1944, je retourne à l’école de la rue Armand-Carrel après deux années d’interruption. Vêtu de mon pantalon de golf, qui a survécu aux années noires, d’un blouson de l’armée américaine généreusement offert par le copain GI de papa, d’un sac à dos de la Wehrmacht en peau de vache, que j’ai trouvé dans la rue, accroché sur le dos, j’intègre la classe du certificat d’études.

À mon grand étonnement, je retrouve Mme Grégoire, ma maîtresse abandonnée en 1942. Elle me serre sur son coeur, une larme chaude coule dans mon cou. Henri Tenenbaum est là. Après l’appel des élèves, le constat est terrible. Nous ne sommes que deux rescapés de cette horreur. Grâce aux cours dispensés par « le Gros » pendant notre planque, je suis quasiment à niveau. Mes résultats scolaires sont brillants. (p. 117-118)

François SZULMAN, Le petit peintre de Belleville, Editions Le Manuscrit / Fondation pour la mémoire de la Shoah, 2018

Fanny et David SAULEMAN : un appartement entièrement vide

Je suis revenu à Paris le 9 octobre 1945, avec évidemment l’immense espoir de retrouver mes parents… Boulevard Voltaire, je savais, pour les avoir vus, que les scellés avaient été collés sur la porte de notre appartement dès le 5 novembre 1942. Quelques jours plus tard, ils avaient été violés puis « remaquillés » par des voisins. Selon la gardienne, à qui je ne pouvais faire confiance, et d’après d’autres locataires que j’ai interrogés lors de mon retour en cet automne 1945, l’appartement avait été partiellement pillé par ces voisins indélicats, avant d’être entièrement vidé par les Allemands dans les semaines ou les mois qui avaient suivi notre arrestation. La spoliation fut totale. (p. 381)

Entièrement seul : Malgré leur dévouement, les dirigeants et les moniteurs de ces maisons d’enfants ne pouvaient pallier l’absence du père et de la mère. Je me souviens de ces horribles dimanches à l’OSE, particulièrement tristes et pénibles, surtout les premières années (de 1945 à 1948). L’encadrement s’absentait, les dîners froids étaient dès le midi disposés sur les tables. Des mères ou des pères, rarement les deux, ayant échappé à la déportation, ou des parents plus éloignés venaient ce jour-là visiter leurs enfants. Ils les prenaient pour la journée et bien naturellement les gâtaient. Ces jeunes pouvaient ainsi bénéficier de leur affection, espérer un avenir familial, et faire des projets de vie auprès des leurs. Moi qui, mis à part mon frère qui se trouvait loin de moi, n’avais plus personne de ma famille en vie, je restais seul sans espoir ni affection (je n’ai retrouvé la cousine de mon père, Anna Angel, qu’à la fin de 1947). Je devais me contenter de cette vie glaciale en collectivité, sans espérance, sans but. Malgré moi je les jalousais. (p. 395)

Se reconstruire : À quinze, seize ans, je mesurais à peine un mètre cinquante et j’avais de sérieux problèmes pulmonaires. J’étais gravement malade et je suis parti en préventorium le 20 mars 1947. Je suis resté plusieurs mois à Saint-Paul-en- Chablais, en Haute-Savoie, dans une maison de l’OSE, La Chaumière, tenue par Mme et M. Loewe ou Loeb, je ne me rappelle plus très bien leur nom. Ces directeurs, vu leur accent, étaient probablement des Juifs allemands ou autrichiens. C’étaient des pédagogues admirables. Ils ont su prendre en charge les enfants, tous malades, qui leur étaient confiés. Ils décidèrent, tout en leur apportant des distractions, d’instruire sur place la majorité d’entre eux. Les autres étaient scolarisés à l’école publique. (p. 404-405)

Fanny et David SAULEMAN, Deux mètres carrés, Editions Le Manuscrit / Fondation pour la mémoire de la Shoah, 2009

Pierre AUER BACHER : La joie et le chagrin

Le nettoyage de Limoges dura toute la nuit et nous jouâmes aux petits soldats sur les places et dans les bistrots. Le matin, à la première heure, je me présentai devant l’appartement de René Laporte, rue Adrien-Dubouché, espérant avoir quelques nouvelles de mes parents. Laporte me signala que les dernières nouvelles remontaient à plusieurs semaines et qu’il n’avait rien entendu depuis. Je redescendis les escaliers, assez déprimé, en me proposant de faire les adresses d’amis que je connaissais. Dans la rue, je me trouvai nez à nez avec mon père. Ma mère était encore en dehors de la ville, et ce n’est que dans la soirée que nous nous trouvâmes réunis. Mon propos n’est pas de décrire les retrouvailles, la joie mais aussi le chagrin du bilan.

Les journées qui suivirent furent folles. Nous mîmes du temps pourtant à réaliser que nous étions libres. Libres, pour nous Juifs, signifiait quelque chose de plus que pour les autres. C’était la vie, c’était en être sortis. On ne peut imaginer aujourd’hui ce qu’avaient pu être la peur quotidienne, l’angoisse de tous les instants, pour soi et pour les siens, d’être livrés à tout moment au hasard d’une rafle ou à la dénonciation d’un voisin. (p. 215)

Rien n’était comme avant : Tout était donc terminé. Tout pouvait recommencer. En fait, rien n’était comme avant. Nous avions changé. L’angoisse, la peur avaient fait de l’enfant que j’étais un adulte.

Il faut parler de la peur, bien que l’on ne puisse la raconter. Le soir qui tombe est en général délivreur d’angoisses. La nuit enveloppe et vous protège. Mais, pendant quatre ans, le crépuscule était le point de départ des peurs : peur du bombardement, peur de la Gestapo, peur d’être pris au piège et de ne savoir où aller. Cela se greffa sur la mémoire vierge des enfants qui n’avaient rien connu et ne se souvenaient pas qu’il puisse en être autrement.

Comment devenir un adolescent de quinze ans bien élevé, courtois et respectueux de l’ordre social et familial ? Ce fut tout le problème de cette nouvelle période qui débuta en 1945. Il convenait de « rentrer dans le rang », et surtout d’oublier : oublier que pendant cinq ans l’on a été responsable quelquefois des autres, mais avant tout de soi, et que tout conseil venant d’autrui, même d’une « grande personne », devait être considéré avec circonspection et n’était pas toujours bon à suivre ; oublier, et c’est cela qui est impossible, la peur. (p. 231)

La journée du 8 mai 1945 : Pendant ce temps, je travaillais pour présenter mon premier bac, en juin 1945. Mais auparavant arriva la fin de la guerre, l’armistice du 8 mai 1945. (…)

J’étais encore interne. Ce fut le 8 mai dans l’après-midi que nous apprîmes la grande nouvelle de la capitulation allemande. Les cloches de la ville se mirent à sonner à toute volée, et toute activité s’arrêta. Les gens envahirent la rue sauf nous, que le sacro-saint règlement retenait enfermés derrière les murs du lycée. Certes, les professeurs comprenaient notre envie de partager la fête, mais l’administration n’avait pas prévu ce qu’il fallait faire en cas de victoire.

Là encore, j’eus une réaction d’enfant solitaire et séparé. Je me mis à pleurer lorsque nous apprîmes que tout était fini. (p. 228)

Pierre AUER BACHER, Souvenirs d’une période trouble, Editions Le Manuscrit / Fondation pour la mémoire de la Shoah, 2008

Salomon MALMED : Les premiers jours de ma nouvelle vie

Les premiers jours de ma nouvelle vie dans cette charmante maison d’enfants de l’OSE sont également totalement absents de mes souvenirs. Il me reste simplement une impression de bonheur et d’intense satisfaction.

Retrouver d’autres enfants, comme moi, du même âge, filles et garçons mêlés, dans une atmosphère comparable à celle des maisons de Chaumont et Masgelier ! Cela suffisait à mon bien-être. J’avais retrouvé toutes mes anciennes sensations et surtout des monitrices, comme avant ; elles avaient simplement changé de visage. Celles des années passées commençaient déjà à s’effacer de ma mémoire. Mais elles étaient toutes affectueuses, attentionnées et chaleureuses. C’était cela ma vraie famille. L’OSE était ma mère, même si dans certaines circonstances, on pouvait parfois être grondé pour avoir commis des sottises invraisemblables. p. 212)

En revanche, le groupe de ceux qui n’avaient pas de nouvelles se réduisait, rapetissait — tant mieux —, de jour en jour, faisant planer une chape d’interrogations muettes assez singulières. Après plusieurs semaines, la petite troupe s’est finalement stabilisée et n’a plus bougé. C’est bien long d’attendre, même terrible. Cela vous rend étrangement silencieux. Puis le moment fatal, inéluctable, comme une condamnation, arrive. Ce qu’on tente alors de vous faire comprendre avec d’infinies précautions, de douceur, d’affection et d’amour, ne peut rien contre la détresse, le chagrin, la révolte qui en étouffent certains lorsqu’ils reçoivent le douloureux et incroyable message, qui hurlent tant ils souffrent, qui ne peuvent comprendre, ni imaginer que jamais plus ils ne reverront leurs parents. (p. 240)

« Sali, me dit-il, il y a pour toi une bonne nouvelle. Des personnes de ta famille se sont fait connaître. Elles t’ont retrouvé. Elles sont là dans le parc et t’attendent. Allez ! Va vite les rejoindre et leur dire bonjour ! » Cette nouvelle inattendue me fit l’effet d’un coup de matraque sur la tête, mais me rendit bien curieux, joyeux et aussi méfiant sans que j’en comprenne bien la raison. Je me suis rendu dans le parc presque avec prudence comme quelqu’un qui se préparait à faire une découverte insolite.Á quelques dizaines de mètres sous les arbres, attendaient un monsieur vêtu d’un manteau sombre et une très vieille dame près de lui. Un foulard noué sous son menton couvrait sa chevelure dont une petite frange qui dépassait laissait deviner qu’elle était blanche. Elle était toute petite et me parut très très vieille. Je ne me souvenais pas avoir vu une personne aussi âgée, toute fripée et toute ratatinée. Je me suis approché en ayant un peu le « trac » assez gêné ; ces gens-là, je ne les connaissais pas. Pour l’instant, j’étais planté devant des étrangers. (p. 254-255)

Le premier contact avec ma famille avait mis ma curiosité à rude épreuve. J’avais attendu ce moment avec tant d’espoir, de rêves, d’impatience aussi. Ce que j’avais pu observer des retrouvailles d’enfants avec leurs parents me paraissait si fantastique que j’avais du mal à comprendre, j’étais même étonné, l’absence d’enthousiasme de mes sentiments qui restaient bien pauvres. Je ne ressentais rien, pas d’émotions, aucun besoin, aucun élan de tendresse envers des personnes, fussent-elles de ma famille, mais que je ne connaissais pas. Pourtant je voulais tellement être comme tout le monde, me fondre dans la masse de ce que je considérais comme naturel. Espoir perdu, chimères, première blessure de l’âme. Ce qui, pour moi, était inné, n’existait pas en réalité. (p. 257)

Salomon MALMED, Sali, Editions Le Manuscrit / Fondation pour la mémoire de la Shoah, 2005